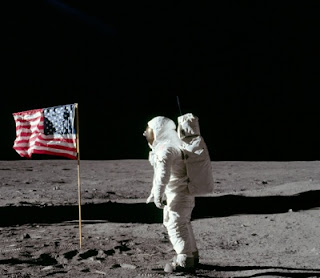

Capita spesso di sentir dire, non solo dai lunacomplottisti ma da molte persone comuni, che le foto degli sbarchi lunari sono false perché mancano le stelle nel cielo:

Capita spesso di sentir dire, non solo dai lunacomplottisti ma da molte persone comuni, che le foto degli sbarchi lunari sono false perché mancano le stelle nel cielo:Perché nelle fotografie di tutte le missioni Apollo le sole stelle visibili sono quelle della bandiera americana?

– Bill Kaysing, Non siamo mai andati sulla Luna, edizione italiana, pagina 61.

Dato che sulla Luna non c'è atmosfera, secondo questa teoria, le stelle dovrebbero essere ben visibili nelle foto anche durante il giorno lunare. I lunacomplottisti argomentano che non ci sono le stelle perché alla NASA si dimenticarono di metterle durante la creazione delle foto. La mancanza di stelle dimostrerebbe quindi che le immagini sono false e che fu tutta una messinscena.

In altre parole, i sostenitori della teoria della messinscena vorrebbero farvi credere che alla NASA avrebbero affidato la falsificazione più politicamente importante della storia a gente così cretina da dimenticarsi di mettere le stelle nelle foto.

Infatti soltanto chi non sa nulla di fotografia può sostenere un'argomentazione così ridicola. Il fatto che molti lunacomplottisti la sostengano dimostra solo una cosa: quanto siano incompetenti personaggi come Kaysing nell'argomento di cui parlano con tanta apparente sicurezza.

La spiegazione reale è molto semplice: le stelle non si vedono praticamente mai nelle foto sulla Luna perché non si devono vedere. E' questione di tecnica fotografica di base.

Infatti le stelle sono fioche rispetto al suolo lunare, illuminato a giorno dal sole. Per fare le foto senza sovraesporre il suolo, bisogna chiudere molto il diaframma dell'obiettivo (la parte dell'obiettivo che regola la quantità di luce che colpisce la pellicola) e usare un tempo di posa (il tempo per il quale la pellicola è esposta alla luce) molto breve, in modo da far entrare poca luce. Facendo entrare poca luce, però, non si fa entrare a sufficienza la luce fioca delle stelle. Quindi le stelle, nelle foto della superficie lunare, non si vedono quasi mai.

Se le si vuol vedere, bisogna aprire il diaframma della macchina fotografica e usare tempi di posa lunghi, nel qual caso però si sovraespone il suolo, che diventa tutto bianco. Ma agli astronauti interessava fotografare il paesaggio della Luna, non le stelle, per cui hanno esposto la pellicola per il tempo e con il diaframma che servivano per fotografare correttamente il suolo.

Potete verificare voi stessi questo principio in un modo molto semplice. Andate fuori di notte, quando ci sono in cielo le stelle, e guardate il cielo. Poi illuminate con una torcia una persona che vi sta davanti e guardatela. Non vedrete più le stelle, perché l'occhio si sarà adattato alla luce intensa che c'è in primo piano e quindi avrà escluso quella fioca delle stelle.

Lo stesso vale per le fotocamere: ripetete la prova con una macchina fotografica (digitale o a pellicola, fa poca differenza). Scoprirete che se esponete correttamente la foto in modo da vedere la persona illuminata, le stelle scompaiono; se esponete la foto in modo da far vedere le stelle (sarà necessario un tempo di posa di qualche secondo), la persona è fortemente sovraesposta.

Se neppure questo vi convince, date un'occhiata alle foto fatte nello spazio dagli astronauti di altre missioni spaziali. Anche lì non ci sono stelle: sono dunque falsificate anche queste immagini?

ISS016-E-029502. L'astronauta statunitense Rex Walheim durante una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale, 15 febbraio 2008. Non ci sono stelle visibili.

S122-E-010982. La Stazione Spaziale Internazionale, in orbita intorno alla Terra, si staglia contro un cielo privo di stelle. 18 febbraio 2008.

La foto qui sotto è particolarmente significativa perché fu scattata durante la missione che portò nello spazio per la seconda volta l'astronauta italiano Umberto Guidoni. Anche lui fa parte del complotto?

Una veduta del vano di carico della navetta spaziale Endeavour durante la missione STS-100, aprile-maggio 2001. Anche qui, niente stelle.

Una veduta del vano di carico della navetta spaziale Endeavour durante la missione STS-100, aprile-maggio 2001. Anche qui, niente stelle.Le stelle mancano anche in questa foto, che ritrae l'astronauta svizzero Claude Nicollier durante una passeggiata spaziale all'esterno dello Shuttle nel 1999:

Claude Nicollier, nel vuoto dello spazio, lavora sulla navetta spaziale Discovery, nel dicembre del 1999. Anche qui, niente stelle.

Claude Nicollier, nel vuoto dello spazio, lavora sulla navetta spaziale Discovery, nel dicembre del 1999. Anche qui, niente stelle.Le stelle non ci sono sia nelle foto recenti, come quelle mostrate qui sopra, ma non ci sono neppure in quelle d'epoca, anche prima dello sbarco sulla Luna. La foto qui sotto ritrae la prima passeggiata spaziale da parte di un astronauta statunitense, Ed White, durante la missione Gemini 4 nel 1965. Anche qui, guarda caso, niente stelle.

S65-34635. Ed White compie una passeggiata spaziale fuori dalla capsula Gemini 4, 3 giugno 1965.

Ma qualche stella in qualche foto spaziale c'è

Esistono comunque alcune immagini scattate nello spazio che mostrano le stelle. Questo non vuol dire che le stelle si dovrebbero vedere sempre: vuol dire semplicemente che quelle foto sono state scattate usando un tempo di posa lungo e un diaframma molto aperto, in modo da raccogliere più luce e quindi impressionare sulla pellicola oggetti fiochi, come appunto le stelle.

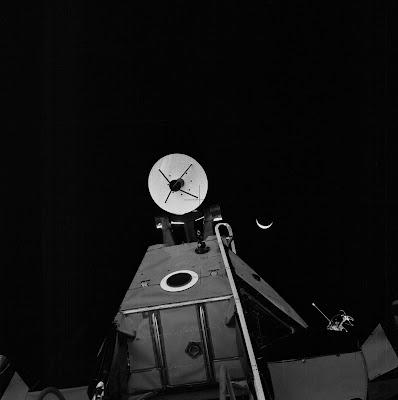

Per esempio, l'immagine qui sotto fu scattata durante la missione STS-35 dello Shuttle Columbia a dicembre del 1990 e mostra chiaramente la costellazione di Orione. Le stelle sono visibili perché la foto fu fatta con un tempo di posa lungo allo scopo di mostrare l'apparato che si vede nella foto (un telescopio sensibile ai raggi ultravioletti e X), che appare ben luminoso ma che al momento dello scatto era in realtà illuminato soltanto dal chiaro di Luna, mentre lo Shuttle viaggiava sopra il lato in ombra della Terra.

L'immagine qui sotto, la ISS016-E-26695, scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale l'1/2/2008, mostra l'aurora boreale vista dallo spazio. Per poter catturare la sua luce relativamente fioca, il fotografo ha usato un tempo di posa lungo, che permette di vedere le stelle ma le rende "mosse" per via del moto della stazione. L'oggetto allungato in basso a sinistra è uno dei pannelli solari della stazione.

La fotografia qui sotto, datata 2009, proviene anch'essa dalla Stazione Spaziale Internazionale e mostra l'aurora e l'airglow (la luminescenza naturale dell'atmosfera) sopra l'Oceano Indiano. Anche qui il tempo di posa è molto lungo, tanto che le stelle sono mosse e la superficie della Terra è fiocamente visibile nonostante non sia illuminata dal sole (fonte: Boston Globe).

L'immagine qui sotto sembra contraddire quanto detto fin qui: la superficie della Luna è esposta correttamente, eppure in cielo sono visibili le stelle.

Ma la contraddizione è soltanto apparente, perché la luce che illumina la Luna non è quella del Sole, bensì quella solare riflessa dalla Terra (l'equivalente lunare del "chiaro di luna" terrestre), che è assai più fioca. Il "Sole" che brilla nel cielo è in realtà il pianeta Venere, fortemente sovraesposto. L'immagine fu scattata dalla sonda Clementine nel 1994, come descritto in dettaglio qui.

Stelle (e pianeti) anche nelle missioni Apollo

In realtà non è del tutto vero che nelle immagini delle missioni Apollo mancano completamente le stelle. Infatti anche in queste missioni furono scattate foto che immortalarono alcuni corpi celesti. Per esempio, durante la missione Apollo 16, il 21 aprile 1972, fu scattata questa fotografia, AS16-123-19657, usando un telescopio e una speciale pellicola sensibili al lontano ultravioletto:

Una versione ruotata ed etichettata identifica le singole stelle delle costellazioni del Capricorno e dell'Acquario. Il corpo celeste rotondo al centro è la Terra, adornata da due fasce di aurora che s'incrociano. Notate che la Terra è una macchia bianca indistinta, perché è sovraesposta.

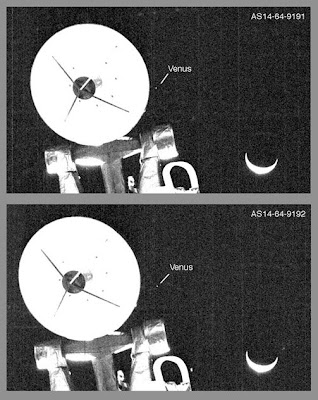

Nel corso della missione Apollo 14, invece, fu fotografata Venere, che è molto più luminosa di qualsiasi altra stella (tanto che è visibile anche di giorno, sulla Terra, se si sa dove guardare). L'astronauta Alan Shepard, al termine della seconda passeggiata sul suolo lunare, si accorse di Venere che splendeva accanto a una falce di Terra e scattò una serie di fotografie con varie regolazioni di posa. Due di queste, AS14-64-9191 (qui sotto, cliccabile per ingrandirla) e AS14-64-9192, mostrano un puntino accanto alla falce di Terra.

Il puntino è a malapena visibile nell'immagine originale ed è evidenziato nei dettagli qui sotto, nei quali è stata esagerata l'esposizione mediante un'elaborazione digitale.

La Terra, estremamente luminosa e quindi ben visibile anche in fotografie scattate con tempi di posa brevi, è stata fotografata più volte dagli astronauti lunari, sia dall'orbita lunare, sia dalla superficie del nostro satellite. Oltre alle celebri foto del "sorgere" della Terra visto dalla Luna (in realtà il movimento fu prodotto dallo spostamento del veicolo spaziale che orbitava intorno alla Luna), ci sono foto come questa, la AS17-134-20384, scattata durante la missione Apollo 17 a dicembre del 1972, che ritrae Harrison Schmitt accanto alla bandiera degli Stati Uniti:

Ecco un dettaglio della foto precedente:

Persino qualche lunacomplottista l'ha capita

Ecco come Massimo Mazzucco, strenuo sostenitore della falsificazione degli sbarchi lunari, smentisce la teoria delle stelle mancanti sul suo sito Luogocomune.net:

[mia domanda a Mazzucco:] Massimo, visto che è una questione schiettamente fotografica e tu sei del mestiere, gliela spieghi tu una volte per tutte che le stelle NON CI DEVONO ESSERE nelle foto della superficie lunare? Così almeno questa la togliamo di mezzo?

Glielo ho già detto mille volte, Paolo, giuro sui miei figli. Ma deve essere qualcosa più forte di loro, perchè mi ignorano regolarmente. L'ultima volte ho pur spiegato la cosa coi diaframmi e i tempi di posa: se in sole fotografi a 1/250 f8-11, e se calcoli che ogni unità del diaframma equivale a un raddoppio del tempo di posa....

Niente. Non passa, ed è proprio una delle cose che fa più danno alla tesi MoonHoax.

Ipse dixit.